dear Meでは、ケアの視点からアートを考え、さまざまな実践や対話を重ねています。日常でのマスク姿が当たり前となったいま、大人だけでなく、子どもたちの心と身体にどのような変化が起きているのでしょうか。

精神科医であり、ファシリテーターとして初期からプロジェクトを眺めてきたローツェさんによる、「コロナ禍とアート」をテーマにしたミニコラムです。

コロナによって大きく変化した私たちの生活

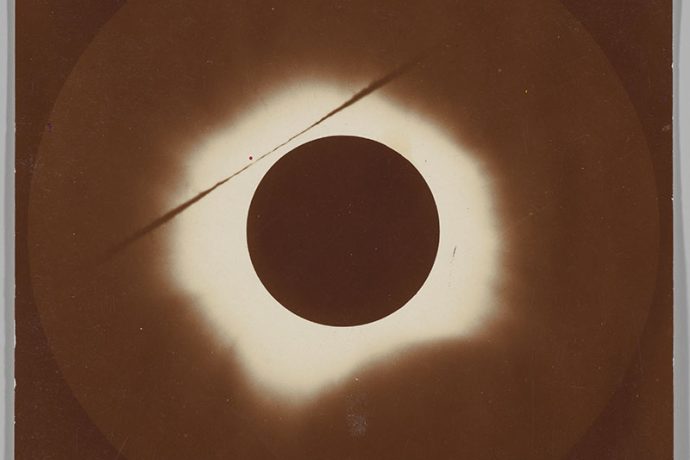

[Solar Eclipse from Caroline Island] May 6, 1883 H. A. Lawrence British

コロナとはそもそも「王冠」の意で、そこから転じて太陽を縁取るもやもやとした輪のことも指していた。コロナウイルスを電子顕微鏡で観察すると、スパイクのような縁取りが見え、それがコロナに似ていることが「コロナウイルス」の語源である。

肉眼では見ることができないが、顕微鏡で見れば美しいコロナに縁どられた禍々しい新種のコロナウイルスCOVID-19。このウイルスが人々の生活を大きく変えてから、早くも2年半が経とうとしている。2022年5月現在の東京では、蔓延防止措置も緊急事態宣言も発令されておらず、通勤電車はかつての混雑が戻りつつある。あれだけ「新しい生活様式」と騒がれていたのに、まるで何事もなかったかのようにコロナ前の三密生活が再開されようとしていることに、私は軽い驚きを禁じ得ない。

宇宙の彼方から人間界を観察している巨人がいたら、「おやおや、みんな口の周りはまだ白い布で覆っているけれど、人間たちの密度は元の通りになってきたな」という感想を持つのであろうか。しかし、巨視的な観点ではなく個々の人間の経験という視点からコロナ禍を振り返った時、コロナ前の自分とコロナ後の自分は、決して同じではないと考える人が多いのではないだろうか。

ある人は、コロナ禍のリモートワークが心地よく、一人が好きであることに気づいた。

ある人はコロナによってあらゆる酒席が中止・制限されたことで、宴会によって自分の精神状態が安定を保てていたことに気づいた。

ある人は、コロナ禍によって自分の生活が何も変わらず、もともと一人だったことに気づいた。

ある人はコロナ禍で夫婦ともに在宅の時間が増え、夫婦の関係性が盤石ではなかったことに気づいた。

ある人はコロナ禍で、自分が「エッセンシャルワーカー」であることに改めて気づいた。

では、子どもたちにとってはどうだろうか。

ある子どもはもともと不登校だったので「みんなも学校に行っていない」休校期間はかえって嬉しかった。

ある子どもは、休校によって1日1回の温かくバランスの取れた食事(給食)がなくなってしまった。なぜなら、親からはジャンクフードしか与えられていないから。

また、ある子どもは外で大好きなサッカーをする時間が減り、心身のバランスを崩してしまった。

ある子どもは家で過ごす時間が増え、アルコール依存の父親から暴力を受けるようになった。

もともと家に居場所があった子どもならばまだ良いだろう。しかし、家に居場所のない子どもたちにとっては、このコロナ禍のサバイブは過酷を極めたに違いない。新型コロナの感染拡大が下火になり、一見すると元通りの生活が戻ってきたように見えても、コロナ禍の経験は一人一人の脳のしわの中に刻まれ、親子や夫婦や友人関係のバランスを半永久的に変え、決してそうした時間が「巻き戻される」ことはない。特に、弱い立場にある子どもたちにとってはその経験を相対化することが出来ず、長きにわたってコロナ自粛期間の影響からリカバーすることが出来ずに苦労するかもしれない。

危機的な状況においても、アートは必要なもの?

アートは、戦争や災害など過酷な状況下であっても必要なものである、と私は思う。いや、衣食住が侵害されているのにアートも何もないだろうと思う人もいるかもしれない。だが、遠くで爆撃の音が聞こえていたとしても、家の中では母親が子どもに絵本を読み聞かせる声が絶やされるべきではないし、家が流されて住むところがなくなったとしても、外出時に化粧をし綺麗に装うことは間違いではないと思う。

アートは、戦争や災害など過酷な状況下であっても必要なものである、と私は思う。いや、衣食住が侵害されているのにアートも何もないだろうと思う人もいるかもしれない。だが、遠くで爆撃の音が聞こえていたとしても、家の中では母親が子どもに絵本を読み聞かせる声が絶やされるべきではないし、家が流されて住むところがなくなったとしても、外出時に化粧をし綺麗に装うことは間違いではないと思う。

むしろアートの心やクリエイティビティを忘れないことは、この世の理不尽や暴力に対するひとつの抵抗の形なのである。

しかし、親しい人同士での接触の機会も制限されてしまった今回のコロナ禍は、個人にソーシャルディスタンスという一種の「孤立」を強いるという災禍である。それは誰しもにとって未経験のことだったのではないか。

たとえば東日本大震災の被害に対してのボランティアであれば、何らかの形で支援が必要な子どもたちにワークショップの機会などを通じて、アートと触れあう時間を直接届けることが可能だった。

だが、人と人との接触自体が制限されてしまうような今回のコロナ禍だと、それ自体が難しくなる。オンラインで、というのは幼い子どもにはさらにハードルが高く、自力でそうした機会を得るのはほぼ不可能である。というのは、孤立しがちな環境にある子どもの自宅のインターネット環境は良好ではないことがままあるし、アートをオンラインで楽しむというのは、さまざまな制約のない大人にこそ出来ることだろう。

リアルで触れ合うことの大切さ

外国ルーツの子どもたちとのワークショップの様子。バイノーラルマイクで、環境の中にある音を収集した。photo: Yukiko Koshima

先日、AITが行うdear Meプロジェクトで2年ぶりに対面でのワークショップが再開された。久しぶりに子どもたちの弾ける笑顔を見ながら、皆でワイワイと実験したり意見を出し合ったりする時間の大切さを噛みしめている。

人と人との関係は、現代ではAIやリモートで代用出来ることも増えてはいるが、「リアルな時間と場所を共有し、一緒に何かをすること」だけは、他では代用不可能である。

この2年間のコロナ禍によって変化した子どもたちの心の襞(ひだ)が、また柔らかく揉みほぐされ、新しい未来に向かって開かれていくように切に願っている。

-

ローツェ精神科医。普段は、都内のクリニックに勤務して人々のメンタルヘルスを診ている。アートが好きで、AITのdearMeプロジェクトのワークショップやこども哲学セッションのファシリテーションスタッフとして関わるほか、さまざまなアートイベントに参加している。メンタルヘルスにおけるアートの役割の重要性を感じている。ローツェは、山好きな子どもたちが考えてくれたペンネーム。