dear Me’s interview series “Children’s Me and Adults’ Me” is a project in which we interview artists, artists of expression and other adults active in various fields about episodes from their childhood. We introduce how they came to terms with society, how they chose their current occupation, and how they would like to relate to children as adults in the future, and explore hints on how to relate to society in their own way.

The first guest is writer Erika Kobayashi.

Just as there are children of all colours, there are also many different ways of life and ways of being of the adults who support society. We asked Erika Kobayashi about her childhood and what she is thinking about for the future now that she is an adult.

(日本語)

子どもであることで、大人から軽んじられることが嫌だった。

ーエリカさんの子ども時代について聞かせてください。

とにかく学校が大嫌いな子だったんです。大人になって振り返ると、良い幼稚園だったし、良い学校だったと思うんですけど、なぜ嫌だったのかというと、多分、毎日同じ時間に登校して、決められたものを決められた時間に食べなきゃいけなくて、全員が同じように決められたことをやらなくちゃいけないということが耐えられなかったんだなと思います(笑)。今は自由にできるので、大人になって本当に良かった~!(笑)。だから、子ども時代が辛いという人にも、大人になれば、好きな時間に好きなものを食べられるし、別に残しても怒られないぞと言いたいですね。

ー給食は残さず食べなきゃいけない、という圧はありましたよね。

食べるのが遅い子は残されるというのも辛くて。昭和だったので、先生も厳しかったですし。一回、給食室の床に卵が落ちていたことがあって、「誰が落としたのか」という犯人探しを1時間ぐらいかけてされたこともありました。そういう自分の子ども時代が耐え難かったんですよね。

ー足並み揃えなくてはいけないという状況がですか?

単純に、子どもであること、それだけで軽んじられていることが嫌だったんだと思います。子どもでもしっかりしてるところもあるし、いろんなことをわかっているはずなのに、大人が物事を伝えるときに子どもだからといって適当なことを言ったりするのも許せなかった。子どもを思って嘘をつくみたいなことはたまにはあるとは思うけれど、「どうせわからないだろう」と本当のことを言わないとか、面倒がってきちんと話さないとか。それに、子どもって、自分の意思で好きな場所に自由に行くことができないから、親や大人にお願いしないと、行きたいところにもいけない。

ー叱られたときに、「うちの子じゃない!」と嘘をつかれたりすると、それを信じてしまう子どももいるらしいですね。

そもそも、その叱り方って何重にも恐ろしい(笑)。うちの子じゃなくて、何が悪いのか。血が繋がっていなくても、うちの子じゃなくても、子どもは子どもなのにね。私はすごくおばあちゃん子だったんですけれど、おばあちゃんとは直接は血が繋がっていない。でも、私にとっては大切なおばあちゃんだし、おばあちゃんにとっては大切な孫でした。家族とか「うち」みたいなものは、血縁だけじゃなく、みんなでつくっていけるものなんだ、ということを知れたのは、本当に良かったなと思います。

ー子ども時代の反社会的なエピソードがあれば教えてください。

反社会的と言えるのかはわかりませんが、私は幼稚園のときに毎日お漏らしが止まらなくて(笑)。同じ組で私しかお漏らしをしている子はいなくて、すごく恥ずかしかった。それで……もちろん幼稚園に行きたくなくなって。家ですることはなかったので、多分、「トイレに行きたい」と切り出せなかったんだと思う。お漏らししちゃうのは嫌だけど、言えないという。自分から好んで社会を逸脱しようとしたことは一度もなくて、一生懸命頑張って社会に合わせようとしたのに結果的に合わせられなかったんですよね。学生時代に至るまで、まあすべてがそんな調子でした。

同時代に生きている子どもが戦時下にいるという衝撃。

ー当時、一番疑問に思っていたことって何でしたか?

子どもの頃に、湾岸戦争があったこと。もちろん夏になると、映画『火垂るの墓』を見たり、戦争教育のようなものを受けたりするんだけれど、戦争って、自分の中ではもうとっくの昔に終わったものというか、時代劇みたいなものだと思っていたんです。あるいは、アフリカとか、どこか遠くの、お腹を空かせて、自分とは違う洋服を着た人たちのやるものだ、というふうに、子ども心に勝手に思い込んでいて。今から思うと、その見方自体がすでに差別なんですけれど。だから、湾岸戦争には衝撃を受けたんです。しかも反対運動があったにもかかわらず、結局戦争が始まって、誰もそれを止められないということに、「大人たちは何をやってるんだ?」と思った。子どもの自分に何ができるのかというのはすごく考えたし、でも何ができるのかがわからなくて、それもすごくショックでしたね。

ー1991年の1月なので、当時、13歳くらいですよね?

そうだったと思います。その後に、ユーゴスラビア紛争やサラエボの包囲戦が起こって、テレビを見ていたら、それこそ自分と同じ服を着た人たちが戦争をしている。しかも、テレビを見ていたら、自分が持ってるスニーカーと同じスニーカーを履いている男の子が銃で撃たれそうになって逃げている姿が映っていたんです。自分が生きている同時代に、自分と同じような靴を履いている人が、戦争を生きているという現実に、心底恐ろしくなりました。

ーその衝撃がきっかけとなって、戦争や「放射能」の歴史を追いながら表現活動をすることにつながっていったのでしょうか。

そのときから、「自分に何ができるだろう?」とか、「子どもだからって無力じゃないんじゃないか?」みたいなことはずっと考えていました。戦争や「放射能」と呼ばれるものの歴史については、わからなさが大きくて。やっぱり、自分が今生きている“ここ”と“そこ”がどうしてつながってるのかということが、本当にわからなくて。すごく不思議だったんです。自分は安全なこの場所に生きているのに、どうして同じスニーカーを履いた子がそんな目に遭わなきゃいけないのか。“そこ”にいるのが自分でも全然おかしくない……。なぜ自分が今“ここ”にこういうふうに生きてるんだろう、と考えました。すごく当たり前のことなんだけど、それを知りたくて、ずっとその気持ちでやってきたんだと思います。

ー「作家になりたい」と思ったのはいつ頃からなんですか?

やっぱり、10歳のときに『アンネの日記』を読んだことが大きいですね。アンネが「ジャーナリストか作家になりたい」と書いていて、私もアンネに憧れていたから、いつか私も!というふうに思ったんです。少し大きくなってからは、戦場ジャーナリストになりたいとも思いました。でも運動神経も鈍いし、写真も撮れないし、描いているものも空想的になりがちだし……。そう考えているうちに、だったら、今、私がいる“ここ”から世界を変えることはできないのかなと。別に有名でなくても、偉くなくても、大人でなくても、日常から何かを変えていくことならできるんじゃないかなって、ずっと考えています。

わからないことのなかで揺れることの大切さ。

ー「知りたい」が尽きないんですね。

それは「わからない」っていうところだからなんだろうな。やっぱり、「良い」「悪い」で見られないのが戦争でもあるし、核や、「放射能」の問題でもあると思う。二元論で見てしまうと、「良い」「悪い」とか「勝者」「敗者」という話になってしまいますよね。それを超えたものや、それだけでは測れないものがそこにはあって、そこにすごく興味がある。

以前、父が第二次世界大戦中、16歳から17歳のときに書いた日記を見つけて読んだことがあるんです。たまたま父とアンネの生まれが同じ年でもあったので、それを『親愛なるキティーたちへ』(リトルモア)という作品にまとめたのですが、かつての父の日記を読んだことは、私にとってとても大きなことでした。ずっと一緒に暮らしてきて、大好きな父でしたが、日記を読んで、私は何も知らなかったことに愕然としました。父はリベラルな人でしたが、日記を読むと、敗戦時には死ぬに死ねないと悔しがっている、16歳の軍国少年の姿がそこにはあって。もちろん命が延びたらいいと思ってはいるけど、戦争には勝ってほしいと願っていた父の当時の気持ちを私は全く知らなかった。それに、その気持ちは戦後もう、決して口にはできなかったことなんだと思います。たとえ親子でも、言えなかったんだと思うし。それ以降、人にはどうしても語れない、どんなに親しくても知り得ない、という部分もあるんだなと思っています。

ー『アンネの日記』もそうですが、書くことで、その人がいなくなってもずっと遺るものというのはありますよね。

子どもの頃は、本や日記を書き記すということでアンネみたいに(人々の心の中に)生き延びることができるのかもと思っていたんです。でも、私が本や日記を書かなかったとしても、すれ違った人がたまたま私を覚えているかもしれない。自分は書くことが仕事だと思っているし、過去に書き残されないまま消えてしまった何かを書きたいと思っている。けれど、たとえ何にも残されなくても、大切な瞬間というのが、本当はたくさんあると思うんです。本当にその一瞬一瞬が偶然に残ったり、それを未来の誰かが見つけてくれるかもしれないことの貴さを最近は考えますね。

ー誰からも忘れさられてしまうのは悲しいですものね。

……っていう気持ちが子どもの頃からすごく強くて。私、100年前くらいのことを書いたりするのですが、名も無い猫がアメリカの電気実験で殺されていたという事実を知って、それを一生懸命調べたりもしていました。それは、いったいどんな猫で、どんなものが好きだったんだろうとか。でも、結局、「25セントで買われた」くらいのことしかわからなかった。でも、同時に、そこで、殺されてしまった一匹の猫のことを100年後に、こんな遠い日本でも知りたいと願っている人間がいるんだぞ、ということも大切にしたいと思いました。

聞く、という行為を疎かにしないこと。

ー本当にそうですね。そんなエリカさんは子どもたちの未来に、どうやって関わっていきたいと考えていますか?

ー本当にそうですね。そんなエリカさんは子どもたちの未来に、どうやって関わっていきたいと考えていますか?

自分の子ども時代の体験から、子どもたちの話をちゃんと真摯に聞いて、対等に話し合える大人になりたいなと思っています。そこで、「おこさま人生相談室」(MilK JAPONにて連載中)という、おとなが子どもに悩みを相談するプロジェクトをやったり。でも、別に子どものためにどうこうというんじゃなくて、自分が知りたいという興味だけなのかもしれないけれど(笑)。忙しく日々に追われていたりすると、自分の子どもには、適当な返事をしてしまったりしますし、聞くと言う行為を疎かにしがち。でもそういう態度を極力減らして、ちゃんと子どもの話を聞きたいなと。聞くとすごく勉強にもなるし、子どもからいろいろ教えてもらっています。

ー大人が常に子どもをエデュケイトする、という姿勢がそもそもおかしいのかもしれませんね。

これは私個人の考えだけれど、「やってあげる」って言うと、すごく高圧的になる気がする。どうしても上からの目線になる感じが、いつもしっくりこなくて。無理してやっている感じがしてしまうというか。でも、自分が楽しいとか面白いが末広がって、たまたま他の人のためになったらいいな、くらいの気持ちが常にあるかな。社会を良くしたい、とか世界を変えたいって言うと、大仰だけれど、自分が楽しい、知りたい、興味がある、とかをそれぞれつきつめていって、その結果、少しでも変えていけたらいいのになって、思っています。

ーさきほどお話しされていたように、子ども時代に聞くことを疎かにされて嫌だったという記憶があっても、大人になって疎かにしてしまうってことは多々あるんでしょうね。

それはありますよね。私は最近、「親らしくしなきゃ」という気持ちが、自分をすごく苦しめている気がするんです。あとは、「母親らしさ」みたいなものにあわせて振る舞おうとしてしまうとか。いわゆる「いい親」「いいお母さん」像を気づくと勝手に自分の中でつくりあげていて、幻のそこに合わせようと頑張りすぎてしまう。「ご飯をちゃんと食べなさい」って言うとか、家も身なりも綺麗にしてシッカリしなきゃ、とかね。え、私、そんなんだったっけ?!、みたいな(笑)。

ーステレオタイプではないいろんなお母さんの姿がオープンにされて、いろいろな母がいるということが当たり前になると、その刷り込みも薄まっていくのでしょうか。

本当に不思議で、私の母は全然料理しないし、掃除しているところも1回も見たことないのに、やっぱり私はそれでも掃除しなきゃと考えて、勝手に追い込まれたりしていました。どこから来たんだその概念? と我ながら思いますよね。やっぱり、綺麗なお部屋がSNSや雑誌に上がっていたりすれば羨ましいしね(笑)。でも、社会の規範と、自分の幸福度は別だから。それもあって、私はこれからはゴミ屋敷で元気に育ったことを積極的にアピールしていったほうがいいなと。思春期は、家がゴミ屋敷ということが本当に嫌で言えなかったけれど、最近ようやく口に出せるようになったし、うちがゴミ屋敷でよかったなと、思えるようになったんです(笑)。ゴミ屋敷だって、死ぬわけじゃないし、子どもも楽しく育つから。「ゴミ屋敷でも、おしっこ漏らしても大丈夫」って。

ーそうやって、ステレオタイプじゃなくても大丈夫って言って応援してくれるご両親が周りにいたから、結果的にエリカさんもそういう大人になれているんでしょうね。

常に応援はしてもらっていました。振り返ってみて、今自分の子どもが同じことをしたら止めるかも、みたいなことでも父にも母にもダメと言われたことはないですね(笑)。そして、親以外にも、私を応援してくれた大人が周りにたくさんいてくれたことは、すごくありがたいことでした。

不器用でも、失敗しても、「面白いね」と言ってもらえる。それだけでここまで来れたという気もします。だから、最近は私も良かったものに対しては、ちゃんと口に出して「面白かった」って伝えたいと思ってるんです。

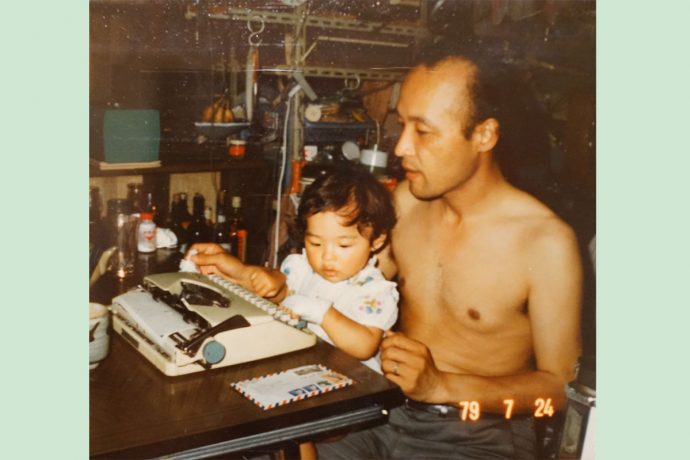

エリカさんと父、小林司さん

写真:田上浩一 文:小川知子

-

(日本語) 小林 エリカ(日本語) こばやし・えりか/1978年東京生まれ。作家・マンガ家。放射能にまつわる歴史や原子力エネルギーなど目に見えないもの、家族、記憶などから着想を得て、リサーチに基づく史実とフィクションからなるマンガや小説、インスタレーションなどを幅広く手がける。2020年『トリニティ、トリニティ、トリニティ』で鉄犬ヘテロトピア文学賞受賞。2014年『マダム・キュリーと朝食を』で第27回三島由紀夫賞・第151回芥川龍之介賞にノミネート。その他の著書に『親愛なるキティーたちへ』、『彼女は鏡の中を覗きこむ』、コミック『光の子ども』(1巻~3巻)などがある。